ホンジュラス紀行第8回:パイレーツ・オブ・ホンジュラス

令和6年8月30日

「カリブ海の港町ポートロイヤル。冷酷な船長バルボッサ率いるブラックパール号の海賊たちが町を襲撃し、総督の娘エリザベスが連れ去られてしまう。」

これは、ディズニー映画の大ヒット作品である「パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち」(2003年、ゴア・バービンスキー監督)の冒頭解説です。ジョニー・デップ氏演じる海賊ジャック・スパロウが繰り広げる17世紀のカリブ海は、英国、スペイン、フランス、オランダ等が覇権を争う舞台でした。

海賊行為とは、現在の東アフリカ、西アフリカ、シンガポール海峡等の世界のシーレーン(主要海上航路)でも確認される蛮行を働く恐ろしい犯罪行為ですが、そうした実態とは裏腹に、フィクションの世界が必ずしも忠実ではないジャック・スパロウのような浪漫物語や漫画「ONE PIECE』(尾田栄一郎作)のような海賊の世界をポジティブなイメージで描く文化表現に長年にわたりインスピレーションを与えてきたポップカルチャーも存在します。実際、英国は近代国家の礎を築いた「英雄」として海賊行為を再定義し、「探検家」や「航海家」さらには「冒険商人」といった言葉を紡ぎ出し海賊の呼称として使用したという指摘もあります1。本稿では敢えてそうした見方も踏まえて海賊を素描してみましょう。

映画に話を戻しますと、作品に出てくるポートロイヤルは、現在のジャマイカ南部の港町です。しかし、ポートロイヤル((英国)王室港)は何もジャマイカに限った場所ではなく、ホンジュラスにもある(あった)と言えば、あまり知られていない話でしょうか。

先のホンジュラス紀行で紹介した「ロアタン島」は、英国海賊の活動拠点の1つでした。大規模観光開発が続くロアタン市ウェストベイ等の西方とは大きく異なり、同島の東方に位置するサントスグアルディオラ市には、手つかずの美しいターコイズブルーの「キャンプ・ベイ」という白浜があります。

この浜辺の南方に「ポートロイヤル」という地名があります。インターネットを少し検索すると、17世紀、このポートロイヤルには2000人以上の海賊が住み、500軒ほどの家、また教会もあり、沖にあるフォート・モーガン島には大砲もあったようですが、現在は瓦礫と大砲の土台の廃墟を除いては、ほとんど残っていない、という記述が見当たります2。

そもそもロアタン島をはじめとするバイア諸島は、ホンジュラス本土の沖合にあり、「新世界(アメリカ大陸)」のトゥルヒージョ港(注:スペイン商船への襲撃頻度が高まり1643年に放棄された)等から貿易品(これぞ宝)を積んだスペイン船がイベリア半島への帰路につく主要航路に沿っています。その中でもロアタン島は水深の深い港の建設に適し、海賊にとっては新鮮な水や食料を補給したり、船を手入れしたり清掃したり、また避難したり隠れる場所を提供する絶好の立地でもありました。

このバイア諸島に英国人が上陸したのは16世紀後半と伝えられていますが、当時グアテマラ総督領として強大な力を有していたスペインは幾度となく、英国による同海域への進出を阻止していきます。1638年には、当時ヴァージニア王室領植民地(現在の米ヴァージニア州)のウィリアム・クレイボーンは、現在のポートロイヤル付近に入植しましたが、1642年にはスペインに奪還されてしまいました。その後1742年にポートロイヤルは再び英国に占領され、砦等が再建され、その後は長らく英国人が滞在した記録が散見されます3。ただ、この「再入植」までの間の記録は不確かなものが多く、急に英国人がスペインの影響下の土地に再入植したよりも、その前にその地を温めていた英国人、つまり「海賊」の隠れ家があったものと考えると、上述の再入植はすんなりいったものと想像できます。

ロアタンの観光名所の1つ「グンバリンバ公園」には、「コクセンズ・ケーブ」という洞窟型博物館があります。これは、ジョン・コックス(John Cox、CoxenやCoxonと表記されることもしばしばある)という海賊の名前からとったものですが、そこには数々の著名海賊が集めた武器や財宝が展示・解説され、さもコックス「船長」の隠れ家的存在だったかのような演出がされています(場所は違うところでも、本当に洞窟に隠れていたのかも?)。

時を経て、19世紀半ば、ロアタン島を含めたバイア諸島は英国からホンジュラスの領土となりましたが、その際の条約では、同諸島の文化の一部として英語を尊重し、学校で教えることが定められました。ただ、その制度もさることながら、英国海賊の「子孫」の影響でしょうか、英語の人名、地名は数多く残り、一般家庭では英語が話されるなど、英国文化は何らかの形で残っています。大航海時代を彷彿とさせるパイレーツ・オブ・カリビアンないしパイレーツ・オブ・ホンジュラスが、現在もこんな形で残っていると想像すると、少しロマンチックな気がしませんか?

吉田泰朗

これは、ディズニー映画の大ヒット作品である「パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち」(2003年、ゴア・バービンスキー監督)の冒頭解説です。ジョニー・デップ氏演じる海賊ジャック・スパロウが繰り広げる17世紀のカリブ海は、英国、スペイン、フランス、オランダ等が覇権を争う舞台でした。

|

| ジャック・スパロウ(東京ディズニーランド「カリブの海賊」より) |

海賊行為とは、現在の東アフリカ、西アフリカ、シンガポール海峡等の世界のシーレーン(主要海上航路)でも確認される蛮行を働く恐ろしい犯罪行為ですが、そうした実態とは裏腹に、フィクションの世界が必ずしも忠実ではないジャック・スパロウのような浪漫物語や漫画「ONE PIECE』(尾田栄一郎作)のような海賊の世界をポジティブなイメージで描く文化表現に長年にわたりインスピレーションを与えてきたポップカルチャーも存在します。実際、英国は近代国家の礎を築いた「英雄」として海賊行為を再定義し、「探検家」や「航海家」さらには「冒険商人」といった言葉を紡ぎ出し海賊の呼称として使用したという指摘もあります1。本稿では敢えてそうした見方も踏まえて海賊を素描してみましょう。

映画に話を戻しますと、作品に出てくるポートロイヤルは、現在のジャマイカ南部の港町です。しかし、ポートロイヤル((英国)王室港)は何もジャマイカに限った場所ではなく、ホンジュラスにもある(あった)と言えば、あまり知られていない話でしょうか。

先のホンジュラス紀行で紹介した「ロアタン島」は、英国海賊の活動拠点の1つでした。大規模観光開発が続くロアタン市ウェストベイ等の西方とは大きく異なり、同島の東方に位置するサントスグアルディオラ市には、手つかずの美しいターコイズブルーの「キャンプ・ベイ」という白浜があります。

|

| キャンプ・ベイ |

この浜辺の南方に「ポートロイヤル」という地名があります。インターネットを少し検索すると、17世紀、このポートロイヤルには2000人以上の海賊が住み、500軒ほどの家、また教会もあり、沖にあるフォート・モーガン島には大砲もあったようですが、現在は瓦礫と大砲の土台の廃墟を除いては、ほとんど残っていない、という記述が見当たります2。

そもそもロアタン島をはじめとするバイア諸島は、ホンジュラス本土の沖合にあり、「新世界(アメリカ大陸)」のトゥルヒージョ港(注:スペイン商船への襲撃頻度が高まり1643年に放棄された)等から貿易品(これぞ宝)を積んだスペイン船がイベリア半島への帰路につく主要航路に沿っています。その中でもロアタン島は水深の深い港の建設に適し、海賊にとっては新鮮な水や食料を補給したり、船を手入れしたり清掃したり、また避難したり隠れる場所を提供する絶好の立地でもありました。

このバイア諸島に英国人が上陸したのは16世紀後半と伝えられていますが、当時グアテマラ総督領として強大な力を有していたスペインは幾度となく、英国による同海域への進出を阻止していきます。1638年には、当時ヴァージニア王室領植民地(現在の米ヴァージニア州)のウィリアム・クレイボーンは、現在のポートロイヤル付近に入植しましたが、1642年にはスペインに奪還されてしまいました。その後1742年にポートロイヤルは再び英国に占領され、砦等が再建され、その後は長らく英国人が滞在した記録が散見されます3。ただ、この「再入植」までの間の記録は不確かなものが多く、急に英国人がスペインの影響下の土地に再入植したよりも、その前にその地を温めていた英国人、つまり「海賊」の隠れ家があったものと考えると、上述の再入植はすんなりいったものと想像できます。

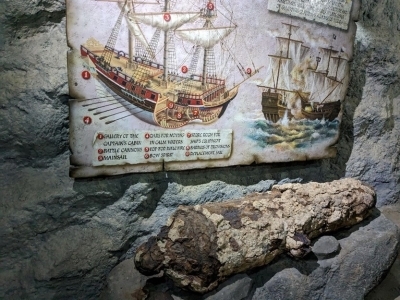

ロアタンの観光名所の1つ「グンバリンバ公園」には、「コクセンズ・ケーブ」という洞窟型博物館があります。これは、ジョン・コックス(John Cox、CoxenやCoxonと表記されることもしばしばある)という海賊の名前からとったものですが、そこには数々の著名海賊が集めた武器や財宝が展示・解説され、さもコックス「船長」の隠れ家的存在だったかのような演出がされています(場所は違うところでも、本当に洞窟に隠れていたのかも?)。

|

|

| コクセンズ・ケーブ内の展示 | |

では、コックス「船長」を例に、海賊の人間模様を少し見てみましょう。出生や死亡年等は不明、1698年に死亡したという説もありますが、史実はわかりません。短気で、別の船長とは仲たがいするような性格だったようです。ポートロイヤルとは少し離れた西部方面に居住し、襲撃・略奪行為をし、1697年までロアタン島にいたと言い伝えられています。最後に知られている同船長の船は80トンで、8本の砲と97名の乗組員がいたとされています。コックス船長は、しばしば逮捕されましたが、絞首刑になることはなかったようで、ジャマイカでは英雄視され、フランス海賊を襲うよう命を受けたり、スペイン艦隊を攻撃しては拿捕した経験もあるそうです4。「力で奪え!(Take what you can!)」「情けは無用!(Give nothing back!)」ジャック・スパロウたちが目に浮かぶようです。

時を経て、19世紀半ば、ロアタン島を含めたバイア諸島は英国からホンジュラスの領土となりましたが、その際の条約では、同諸島の文化の一部として英語を尊重し、学校で教えることが定められました。ただ、その制度もさることながら、英国海賊の「子孫」の影響でしょうか、英語の人名、地名は数多く残り、一般家庭では英語が話されるなど、英国文化は何らかの形で残っています。大航海時代を彷彿とさせるパイレーツ・オブ・カリビアンないしパイレーツ・オブ・ホンジュラスが、現在もこんな形で残っていると想像すると、少しロマンチックな気がしませんか?

吉田泰朗

1 竹田いさみ(2011)「世界史をつくった海賊」ちくま新書

3 David K. Evans (1999) “Brief History of The Bay Islands” https://archive.md/yaOeI#selection-227.0-251.296

4 https://thepirateking.com/bios/coxon_john.htm

4 https://thepirateking.com/bios/coxon_john.htm